خرجت زوال هذا اليوم في جولة عابرة لا ألوي على أي شيء..تائه لوحدي بين شوارع مدينتي الفوسفاطية خريبݣة..وبعد أمة همت أفكر في المكان الذي يمكن لي أن أقصده من أجل أن أعيش لحظة تأمل وسكون رفقة كتبي التي تبقى المؤنس الوحيد في سن الشيخوخة..

وكان قراري حديقة بالڤيلاج الفرنسي قرب النافورة الكبرى التي عمرت طويلا لعقود طويلة والتي تم تدشينها أخيرا بعدما غيروا وبدلوا وشكلوا لإخراجها في صورة نافورة قديمة جديدة كمعلمة من معالم مدينة، لا يلوي أصحابها على التفكير خارج” شانتيو النافورات “منها الجديد و القديم والمستحدث..فلا لغة للتنمية نتكلمها خارج قاموس هكذا نافورات في ظل معاناة الساكنة مع الانقطاع المتكرر للماء…فلا بأس بأن يذكرونهم بأنه لا خوف ولا هوس لديكم على هذه الثروة الحيوية “الماء عصب الحياة ” رغم الاستهلاك الكبير وتواجد لوفيس OCP بمدينته الصناعية التي تحتاج هي الأخرى” لشاطو” أو أكثر من هذه المادة التي أمست تثير مخاوف الجميع في ظل توالي سنون الجفاف… فها هي والحمد لله تضرب بتواجدها الفلكلوري البين في الأعالي وتعطي للمكان سحره وجماليته بين أشجار باسقة عمرت طويلا منذ التواجد الفرنسي ها هنا؛ والذي ترك للمدينة الفوسفاطية الكنيسة والمقبرة وهذا القرميد الأحمر الذي يذكرنا بزمن تساقط الثلوج في السبعينيات بشوارع مدينة تعيش على ملتقى الطرق العابرة إذ ظلت هضبة فوسفاطية يزورها القطار الطويل منذ الخمسينيات…بحثت لي عن مكان تستظل فيه سيارتي العجيبة بالقرب من تلك النافورة عينها .وأحكمت إغلاق أبوابها بل تأكدت عن يقين أكثر من مرة في ذلك، مخافة عدم تركيزي الذي بدأ يقل مع تقدم العمر طبعا…

وكان لا بد من القيام بنصف ساعة من المشي بين أزقة وشوارع هذا الڤيلاج الفرنسي الرائع والجميل ،والذي ما فتئ لوفيس ocp يسهر على بنيته التحتية بشكل كامل على مستوى جميع ما تحتاجه ساكنته و الذي تغطيه كثرة النباتات والأعشاب والزهور ما تعطيه لمساكنه من جمالية وجاذبية ومتعة للبصر ،وكأنك في حي من الأحياء الراقية للطبقات الميسورة بهذا الوطن بكازا والرباط … أو كأنك بأحد الأحياء الراقية بسيدي العابد في مواجهة الساحل بعاصمة الأنوار الرباط..

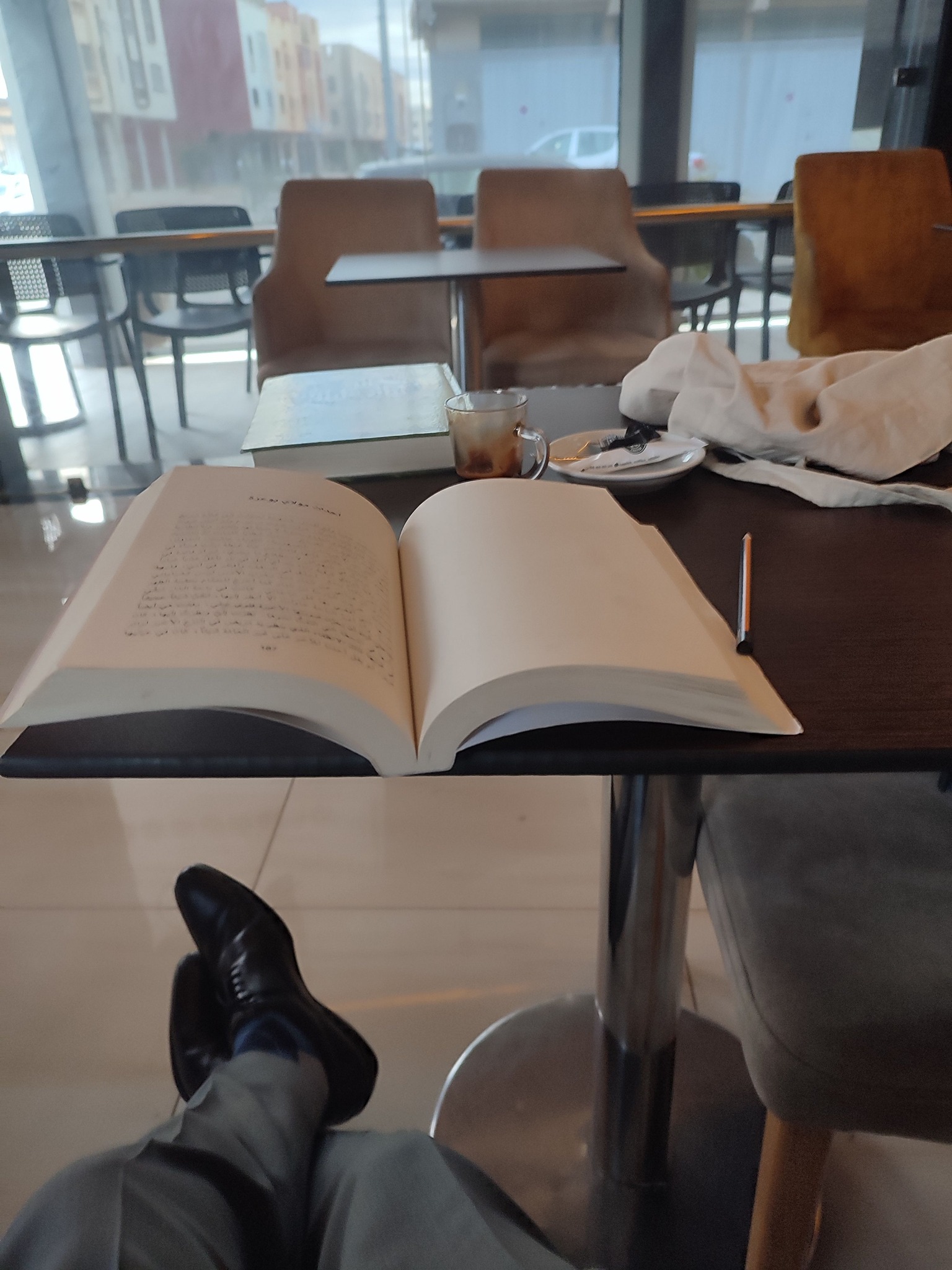

عدت لنقطة توقفي،وحملت محفظتي واخترت لنفسي كرسي بالحديقة المعلومة،ووضعت بالقرب مني كأس شاي حملته معي،خاصة وأنني أجد متعة زائدة في القراءة كلما حولت وجهتي للكأس كي أرتشف منه رشفة تعيد ترتيب ما تسرب للعقل من أفكار ..وأنا ؛ما زلت صحبة روايتي اليابانية الجديدة لكيغو هيغاشينو تحت عنوان ” جلسة قهوة” والتي تدور حول تسمم البطل عبر فنجان قوة ..تساءلت بتركيز ؛فأي لعنة تلك التي نزلت على مشروب سحري تعشقه شعوب العالم اسمه القهوة..؟؟

همت أقرأ تلك الفصول بتأن وتركيز يجعلني أعيشها وكأن روحي سافرت لهوكايدو وطوكيو أو كأني مهاجر سري بالديار اليابانية أتلمس حياة هؤلاء الذين قرأنا عن اقتصادهم في ثمانينيات القرن الماضي في مادة الجغرافية بالباكالوريا لما كان المقرر كأنك تحفظ ستين حزبا من القرآن الكريم ما زالت تلك العبارة الرائعة تذكرنا بالزمن الجميل ” اليابان تلك الوردة المتفتحة في الشرق الآسيوي،والقوة التكنولوجية الصاعدة في مجال التقنيات الدقيقة..”

وكان لا بد لي بأن أرفع رأسي في كل مرة كي أقتنص لنفسي بعضا من هكذا صور مجتمعية غريبة يمكن لي تسجيلها عبر ذاكرتي البصرية لعلني أعود إليها عند الحياة، كفقرة من كتاب قرأته حينما أود كتابة نص من النصوص..

لنمر؛ كشاهد على المشهد الأول :

فهذا رجل ثخين وهو يخرج لتوه من مكان بالقرب من ملعب الكرة الحديدية بأسم الفريق الفوسفاطي المتهالك لكرة القدم والذي نسميه لوصيكا والذي غادرنا لقسم الهواة رغم أنف جماهيره التي ظلت ترغي وتزبد بمحاسبة القمر والنجوم وكل ظل ساهم في نكسته ونكسة المدينة الثرية ..

ثم المشهد الثاني المثير للدهشة الكبرى :

إنه المشهد الذي أثارني بالفعل،بكل قوة لما تفحصت جسم ذاك الرجل بجد تساءلت عن تعبه وهو يمشي،لا يلوي إلا على اللاشيء، وبالكاد يحمل جسده.لكن سؤالي ظل حول الجوارب التي يرتديها مع صندالة كتعبير غامض لم أجد له جوابايذكر..تابعته لحظة بلحظة ثم اختفى كظل يتبع تحول أشعة الشمس ،فإذا به جالس على كرسي من كراسي الحديقة ،لعله شعر بالتعب الشديد..

وبعدها؛أتممت قراءة الفصل من الرواية ،إذ أثارتني هذه العبارة التي أشاركها مع القارئ:

- هناك فرق بين الخدعة الإجرامية والعمل السحري الباهر،أتدركين هذا الفرق ؟ واصل القول وهو يراها تؤتي حركة نفي برأسها.لنبدأ بوجه الشبه بينهما،وهو أن في الحالتين هناك خدعة في المنطلق،لكن طريقة معالجة الخدعة الإجرامية تختلف اختلافا جذريا عن طريقة معالجة الفعل السحري.ففي حالة السحر ،ما أن تنتهي الفرجة حتى يفقد المتفرج إمكانية الوصول إلى كنه الفعل السحري،أما في حال الخدعة الإجرامية فإنه يكون في ملك المحققين تحليل مسرح الجريمة إلى أن يحصلوا على بُغيتهم.إن وجود تدبير ما لارتكاب الجريمة يترك بالضرورة آثارا،وأصعب ما في الأمر بالنسبة للمجرم هو أن يخفي هذه الآثار بصفة نهائية…

كل شيء كان يحيط بوجودي في ذاك المكان الذي تقل فيه حركة المارة مما جعلني أتوجس من الجريمة ..ويحضرني في كل مرة السم في القهوة..لقد سبق لي أن رفعت رأسي أكثر من مرة فلا وجود حولي الآن إلا ما يثير قلقي بل يجعلني أعيش روايتي التي أقرأها الآن في واقعي هذا..

وبعده المشهد الثالث :

هناك شخص أشعث، أغبر.. تظهر عليه علامة المرض العقلي أو سميه الجنون المتقدم .ظننته قد ابتعد عني هناك ..

- وفي غفلة مني فإذا هو جالس بالقرب مني..فبدأت هواجس الرواية تتقاطر على دماغي وصارت كساحرة بسحرها تطاردني..

- كيف أنني لم أفطن بتواجده؟؟

- متى قطع الشارع..؟؟

- ومتى حط رحاله بالقرب مني؟

- ولعله وضع لي في كأس الشاي شيئا مضر بصحتي وأنا هائم في قراءة روايتي؟

- بسرعة أفرغت ما بقي في ذاك الكأس..

و في المشهد الأخير؛ المثير جدا في زمن الفوضى المقصودة :

رفعت رأسي من جهة اليمين مهبول آخر يمشي نحوي ..تشجعت..أخذت حذري..مر علي بسلام والحمد لله وصرت أحاكي سيرفانتيس في دون كيشوت دي لامانشا وأتخيله قد هجم علي ،فانتفضت بكل ما أوتيت من قوة كي أرد شره .. وصرت أعيش مصارعة الطواحين ..كان حافي القدمين ..شبه عار..ابتعد عني وأنا أرصد حركاته..توجه مباشرة للنافورة الكبرى المعلومة و التي تعتبر إحدى معالم الڤيلاج الجديدة..ارتمى بكل جسده في الماء وظل “يخبط بيديه الماء بشكل هيستري مرعب و “يشلبط ..”!!!وصار يعيش مع نفسه بكل ما أوتي من حمق وجنون فصول مسرحية لا يمكن أن تكتب أبدا..فعل كل شيء يمكن فعله بدون شرح ولا تفسير واقعي لذلك الحدث سميه ما شئت بالاستثنائي أو بالسوريالي العبثي..ولعل كل من كان بالقرب من النافورة عاش اللحظة..وحينها تذكرت قصة كوهين الفيلسوف الإغريقي مع الإسكندر الأكبر لما جاء لزيارته وهو يعيش في برميل كبير ،ولا يمتلك أي شيء من متاع الدنيا ماعدا جرابه فيه بعض القطع من الخبز التي يسد بها رمق جوعه.فلما سأله الإسكندر الأكبر عن أي شيء عينه فيه .قال له:” ابتعد عني بعض الشيء حتى لا تحجب عني أشعة الشمس…!!

لكن لعل كوهين النافورة لم يقترب منه أحد ..!!ولم يسأله أحد..!!

وهو كمواطن من مواطني هذه المدينة له الحق في هذه النافورة رغم أنه ظنها أنها مسبحه الصغير في عالمه المجنون..مر عليه سكان جدد للمدينة الفوسفاطية بخريبكة جنوب الصحراء، وما فتئوا يتكاثرون حسب فصول السنة. وبعدما أن أنهوا مهمتهم بالتسول اليومي والتشويش على سائقي العربات بالقرب من الحديقة المعلومة ،وقد أثار انتباههم ذاك المشهد السوريالي العظيم .وقد ظلوا لحظة بلحظة يراقبونه كلقطة في سيرك عجيب بمدينة يتعايش فيها كل أصناف البشر في ود وأمن وسلام ثم بعدها انصرفوا تائهين… قد قالوا ما قالوه عن ذاك المشهد السينمائي لكومبارس في فيلم يتم تصويره بمدينتنا الفوسفاطية من دون علم مسبق لساكنته التي تصرف أوقات فراغها في اللاشيء .. وبعدها رمى بصندالته المتعبة التي حكت وجهها صلابة هذه الأرض بعدما غمسها في الماء للمرة الأخيرة كي تعيش صحبته ملامسة رعشة الماء ثم انطلق كالريح في وجهة غير معلومة..

أما أنا يا سادة؛ فما كان علي إلا أن أقوم بجمع “شطايطي” وما يمكن لي أن أتسنى جمعه …وظل لسان حالي يقول ما قاله الروائي العالمي كافكا “الخروج اليوم من البيت مغامرة خطيرة”في ظل الحمقى والمجانين وتوافد زرافات من ساكنة جنوب الصحراء لا نعلم عنهم أي شيء يذكر…

Share this content: